![]()

А потом вышла на сцену, и, как всегда, — гром оваций, море цветов… Особенно потрясло всех, когда она — на эстрадном концерте! — исполнила (начала без музыкального сопровождения, a cappella, пианист вступил позже) «Аве Марию» Шуберта. Ошеломленные люди поняли: Анна Герман может всё!

«ТЕБЯ Я УСЛЫШУ ЗА ТЫСЯЧУ ВЁРСТ…»

Вспоминая великую Анну Герман,

которая для меня была просто Анечкой

(к годовщине её безвременного ухода 25 августа 1982)

В ДАВНИЕ годы, дорогой читатель, бывал я в Польше неоднократно, даже четыре раза становился лауреатом их журналистских конкурсов. А в 2012-м, после более чем тридцатилетней разлуки, снова оказавшись в любезной моему сердцу Варшаве (чтобы снять фильм под названием — «Варшавская мелодия»), первым делом — еще до улочек Старого Города, который тут ласково зовется «Старувкой», — пришел с видеокамерой под зеленые кроны Лазенок. Потому что именно там в августе далекого 1971-го, после концерта, за кулисами «древнегреческого» Театра на воде, выпало мне великое счастье не только познакомиться, но и подружиться (наши теплые отношения продолжались все оставшиеся одиннадцать лет) с обладательницей, наверное, самого божественного из известных людям женских голосов. Да и сама она была необыкновенной, особенно — на фоне нынешних бесчисленных «звёзд» шоу-бизнеса, которые, если даже и обладают намеком на талант, своим бесконечным телемельканием и самоупоением лично мне давным-давно, что называется, обрыдли.

В ДАВНИЕ годы, дорогой читатель, бывал я в Польше неоднократно, даже четыре раза становился лауреатом их журналистских конкурсов. А в 2012-м, после более чем тридцатилетней разлуки, снова оказавшись в любезной моему сердцу Варшаве (чтобы снять фильм под названием — «Варшавская мелодия»), первым делом — еще до улочек Старого Города, который тут ласково зовется «Старувкой», — пришел с видеокамерой под зеленые кроны Лазенок. Потому что именно там в августе далекого 1971-го, после концерта, за кулисами «древнегреческого» Театра на воде, выпало мне великое счастье не только познакомиться, но и подружиться (наши теплые отношения продолжались все оставшиеся одиннадцать лет) с обладательницей, наверное, самого божественного из известных людям женских голосов. Да и сама она была необыкновенной, особенно — на фоне нынешних бесчисленных «звёзд» шоу-бизнеса, которые, если даже и обладают намеком на талант, своим бесконечным телемельканием и самоупоением лично мне давным-давно, что называется, обрыдли.

А ровно за четыре года до нашей встречи («Да, – как уточнила Анечка, — день в день, 27 августа 1967 года»), когда гастролировала в Италии (после триумфа в Сопоте, который быстро помог голубоглазой, золотоволосой конкурсантке своими «Танцующими Эвридиками» покорить весь мир, после успеха в Сан-Ремо, когда рядом с ней поблекли даже Челентано, Шер, Далида, Модуньо) случилась страшная катастрофа: на горном серпантине из Форни в Милан водитель, он же менеджер, Ренато Серио заснул за рулем, и маленький красный «фиат» на огромной скорости рухнул в кювет. Сам Ренато отделался сравнительно легко, а у Анечки, которая пробив лобовое стекло, вылетела из машины, были сложные переломы позвоночника, обеих ног, левой руки, нескольких ребер, опасные ушибы внутренних органов, сотрясение головного мозга… Ее, целую неделю находившуюся без сознания, собирали буквально по кусочкам. И потом начались страшные дни и ночи, потому что всё тело, от шеи до пяток, сжимал гипс, причем особенно мучительно этот беспощадный кокон теснил грудь, Анечка задыхалась. (После это жуткое ощущение, когда нельзя вздохнуть по-настоящему, будет преследовать ее постоянно. И облегающие платья, которые ей напоминали сковывающий движения гипс, навсегда исчезнут из Анечкиного гардероба). Пять месяцев лежала вот такой «замурованной» до самого носа, еще пять — полная неподвижность уже без панциря. Два итальянских госпиталя и три польские больницы старались вернуть ее к жизни. Через два года начала упражнения с памятью — ведь не помнила ни одной песни. Потом попыталась петь — тихо-тихо и совсем недолго, на большее сил не хватало… Лежа дома, впервые стала сама сочинять музыку — без инструмента, в голове… Первая песня — «Человеческая судьба» — сложилась на слова Алины Новак. К моменту нашей встречи у них уже вышла с тем же названием долгоиграющая грампластинка, где Анечке особенно дорога была песня про маму, которая без мужа, в лихолетье, по сути, на чужбине растила дочку… «Вот послушайте…» — и тихо-тихо, почти шёпотом, она мне ее напела…

* * *

МИНУЮТ годы, с Анечкой уже свершится самое страшное, и еще пройдет несколько лет, когда однажды вдруг от ее мамы я получу письмо. Оказывается, прочитав в одном из московских журналов эссе о своей дочери, пани Ирма позвонила в редакцию, узнала адрес автора — и началась наша переписка, телефонные звонки — в Варшаву, в Питер… Так я узнал кое-какие подробности, о которых Анечка мне не говорила…

* * *

ОТЕЦ погиб в сталинских лагерях, и семье не суждено было даже узнать, где находится могила… Ее родители встретились в середине 30-х, под Ферганой. Как известно, во времена Екатерины II в Россию переселилось много немцев. Вместе с ними переехала большая группа меннонитов из Голландии, которые основали на Кавказе колонию: там в 1909-м родилась и росла Ирма. Окончив в Одессе пединститут, отправилась в узбекский городок Ургенч. Преподавала в школе немецкий. И однажды познакомилась с Евгением Германом, который работал на нефтепромыслах. Его предки были тоже из Голландии… Едва поженились, на семью обрушились несчастья. Когда мужа «забрали» (а перед этим — ещё и троих ее братьев), Анечке едва исполнилось полтора года. Ирма тогда ждала второго ребенка… Как она искала своих родных! То и дело наведывалась в ташкентскую прокуратуру, где вывешивались списки арестованных «врагов народа». Один из сотрудников «органов» сжалился над несчастной и сообщил, что мужу дали «десять лет без права переписки». Она ещё не знала, что это такое…

После рождения сына оставила детей у своей мамы, Анны Мартынс, на руках и поехала «за правдой» в Москву. Но там, в «главной прокуратуре» страны, услышала: «Вы что, из Ташкента? Так в Ташкенте и спрашивайте». На обратном пути узнала от проводницы, что где-то в Новосибирской области, за станцией Осинники, есть огромный лагерь, на восемнадцать тысяч человек: «Может, и твои там найдутся?» — подсказала сердобольная проводница. И подалась Ирма, забрав маму с детьми, в Сибирь. Устроившись в местной школе, стала разыскивать мужа и братьев. Конечно, не нашла никого… Решили возвращаться в Ташкент. Однако в школе Ирму не «рассчитывали»: необходимо было отработать ещё какое-то время, и её мама с детьми уехала первой. По дороге ребятишки заболели скарлатиной. В Ташкенте бабушка с внуком и внучкой легла в больницу и сразу же прислала в Сибирь телеграмму. Бросив всё, Ирма помчалась к ним, но, пока добралась, сыночка уже не стало… Не успела оправиться от удара, как новая беда: ночью их выгнали из дома, посадили в вагон и повезли куда-то за Бухару. Высадили в голой степи: ни жилья, ни еды, ни воды… А у Анечки — тиф… Слава Богу, выходить её удалось… Решили переселиться в Киргизию, но пока — без бабушки. Только добрались до Джамбула — война! Ирму мобилизовали на «трудфронт», ребенка пришлось оставить у чужих людей. Анечка провожала ее на подводе и вдруг запела: «Мы простимся с тобой у порога и, быть может, навсегда…». Сердце мамы разрывалось от жалости…

В 1946-м, оставив пыльный Ургенчем, оказались в польском городке Нова-Руда: Ирма ещё в 1943-м вышла замуж за поляка, Германа (да, такое вот совпадение) Бернера, который вскоре стал солдатом Войска Польского, но с войны, увы, не вернулся… Потом перебрались во Вроцлав, где пани Ирма в Университете стала преподавать немецкий и русский, а дочь пошла в школу. По-польски заговорила быстро. Вообще языки Ане давались на удивление легко: кроме русского и польского, с детства прекрасно знала голландский. А впоследствии выучила итальянский, причем — настолько, что сами итальянцы признавали: на таком чистейшем языке, как у нее, неаполитанские песни исполнялись лишь в старину. Но непременно, даже взрослой, присылала маме открытки и письма только на русском. Несмотря на то, ч т о семье пришлось пережить в Советском Союзе, для нее наша страна, как и русский язык, навсегда остались родными… Конечно, у пани Ирмы сохранились все ее весточки. Например, такая: «Моя дорогая мамочка! Эта открытка придёт домой поздно, но мне хочется только сказать, что я думаю о тебе и очень тебя люблю». И прямо-таки обожала свою очень религиозную бабушку, от которой в наследство получила характер… Мечтала ли мама о певческой карьере дочери? Нет. Скорее могла представить ее художницей: в детстве хорошо рисовала. Но и голос у девочки был славный. Вскоре выучилась играть на пианино. Однако Анечка подала документы на факультет геологии и шесть лет спустя блестяще защитила диплом. Учась в Университете, впервые вышла на эстраду студенческого театра «Каламбур». Боялась ли пани Ирма навсегда отпускать Аню в сумбурную жизнь профессиональной эстрадной певицы? Ведь там, известно, — «богема»: постоянные переезды, отели, банкеты, поклонники… Нет, она верила дочери, которая была очень чистым человеком: не пила, не курила, никогда в жизни не произнесла ни одного нецензурного слова, даже в кафе ходила редко. Сама же подшучивала над своей «старомодностью»… Одним из самых заветных ее желаний был д о м. Вспоминая свою восьмидесятичетырехлетнюю бабушку, с горечью рассказывала мне, что та никогда еще не жила в нормальных человеческих условиях. Первый гонорар сразу же переслала бабушке и маме. И второй, и третий… Потом купила им квартиру… С грандиозным успехом гастролировала по белу свету, а мама оказалась за границей лишь один раз: когда из Италии пришла жуткая весть об автокатастрофе, пани Ирма уже на другой день была в госпитале, рядом с доченькой… И инженер Збышек Тухольский, который встретил Аню, когда она еще училась на геолога («Услышав ее пение впервые, я понял, что второго такого голоса на свете нет, что надо всё сделать, дабы его уберечь»), тоже примчался в Италию. И предложение руки и сердца сделал ей именно там…

* * *

ВОЗВРАЩАЮСЬ в 1971-й…

После концерта в Лазенках назавтра мы встретились на студии телевидения. Только что закончилась репетиция, и Анечка выглядела усталой. Как бы оправдываясь, грустно заметила: «Трудно обрести былую форму. И как вы меня, такую, будете фотографировать?» Но перед фотообъективом это свое состояние всё же преодолела, глаза засветились… Присели тут же, в холле, а потом разговор продолжился по дороге на Солец, к дому, где тогда жила… В частности, вспомнила Анечка, как однажды, в Милане, подошел к ней после концерта седой старичок, галантно поцеловал руку и сказал: «Синьора, вы поете совсем иначе, чем теперь принято. Вы поете, как во времена моей молодости, — сердцем. Сейчас же модно шумом заглушать то, что хочет сказать сердце. А у вас это слышно…». Дом оказался почти у самой Вислы, и Анечка показала:

— Вот здесь, на берегу, под руководством Збышека ежедневно сквозь боль тренировалась — чтобы к нормальной жизни вернуться не только физически, но и психологически…

Этот мой снимок Анечки я публикую впервые. Такой я её заснял во дворе Варшавского ТВ. Август 1971-го.

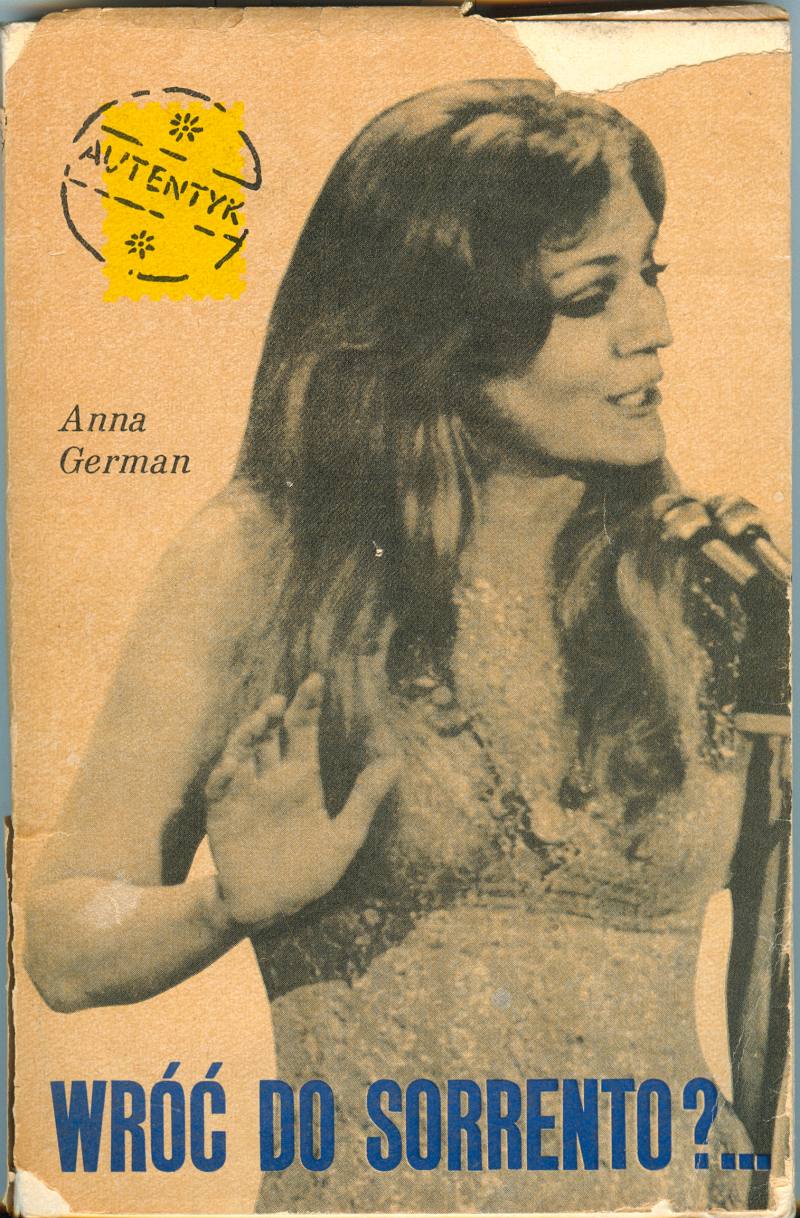

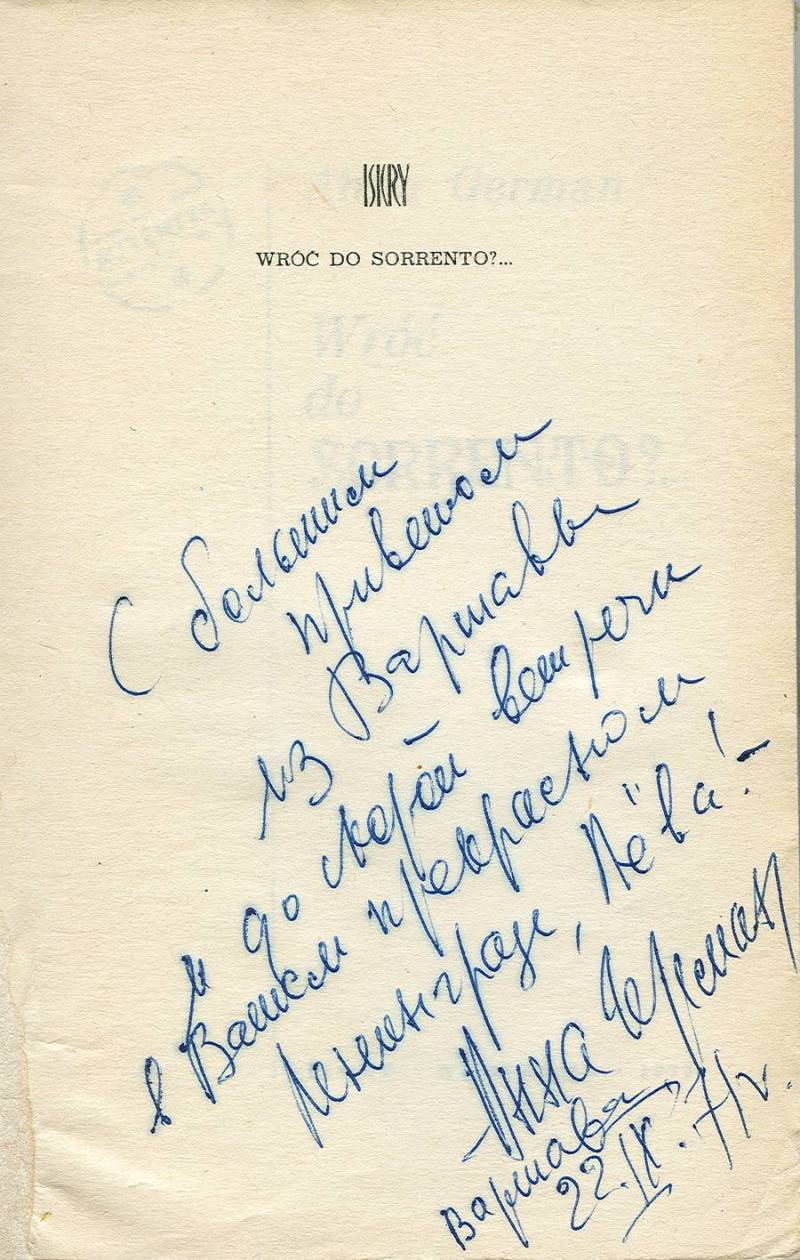

Потом мы сидели в ее, выделенной министерством культуры крохотной квартирке (вроде нашей «хрущевки», которую в Варшаве называют «кавалеркой»), пили чай с «частками»-то есть, пирожными, из знаменитой на всю Варшаву «Цукерни Бликле», и она рассказывала, как в Ленинграде после концерта бродила белой ночью до утра, как лакомилась нашим мороженым: «Знаете, такой толстый круглый шоколад вокруг палочки? Вкуснее ничего не пробовала!..» На прощанье подарила свою пластинку и книгу, которую написала, лёжа на больничной койке, в гипсовом панцире. На обложке — крупно: «Вернись в Сорренто?». Помнишь, дорогой читатель, ведь это же — название популярной неаполитанской песни? Но здесь в конце ещё — знак вопроса: потому что, когда писала, было совсем не ясно, сможет ли вернуться на сцену и этого самого Сорренто, где прежде выступала много и с успехом, а также — Рима, Варшавы, Питера… К счастью — смогла! Сколько раз мы потом с благоговением внимали её дивному, ее единственному в мире, мягкому, нежному, доброму, переливчатому, как колокольчик, хрустальному голосу… А ведь признавалась:

— Музыкального образования у меня нет, голос поставлен от природы, и лично моей заслуги в том — никакой. Пение не доставляет мне трудностей, я в одинаковой форме что днем, что ночью. Мне не нужно предварительно «распеться», проявляя особую заботу о горле…

Недаром врач-ларинголог воскликнул: «У вас перламутровые связки!» Когда после той трагедии на своем первом сольном концерте наряду с эстрадными песнями вдруг с необыкновенной легкостью исполнила несколько арий Скарлатти (за которые оперные примадонны обычно берутся лишь после многолетних занятий вокалом), весь огромный, монументальный Teatr Wielki, казалось, содрогнулся от грома оваций…

* * *

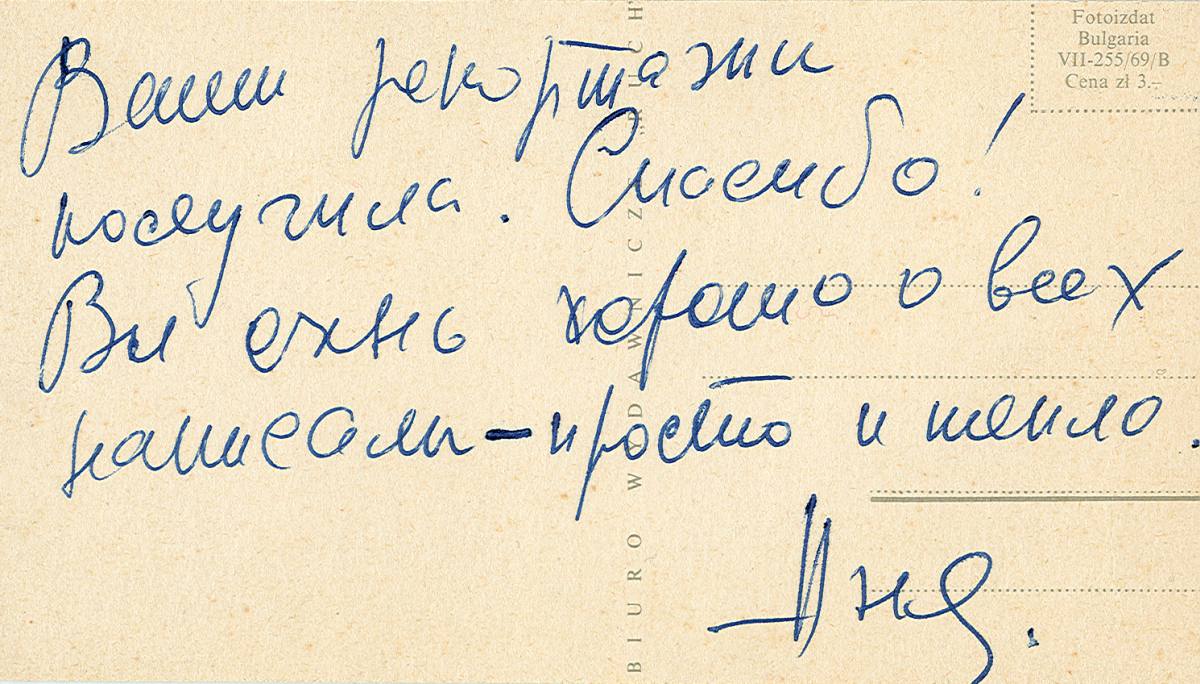

СПУСТЯ месяц я выслал ей из Питера серию своих «польских» репортажей, и вскоре пришел отклик: «Спасибо! Вы очень хорошо о всех написали — просто и тепло. Аня». И потом она сама тоже так — «просто и тепло» — подписывала свои весточки: «Аня», неизменно отзываясь на каждую поздравительную открытку. Да, в общении с людьми она была именно Аней, Анечкой, а не блистательной, недоступной Анной Герман, примадонной мировой эстрады, воистину суперзвездой. Она не создавала вокруг своего имени шумихи, не смаковала в разных интервью подробности своей личной жизни, не заводила себе виллы, «мерседесы», не окружала себя охраной — в общем, ничем, ни на гран не напоминала тех, бесчисленных нынешних рок — и поп-«звезд», победителей разных «хит-парадов», завсегдатаев разных «презентаций» и прочих «тусовок», которые, в абсолютном своем большинстве, ни по профессионализму, ни по вкусу, ни по культуре Анечке и в подмётки-то не годятся…

Ее небольшой двухэтажный особнячок, который она в варшавском районе Старый Жолибож наконец-то смогла приобрести для всей семьи, был весьма скромен. Часто там, на балконе, трепетали разноцветные концертные наряды, которые сама обычно стирала. Кстати, и шила тоже сама. Признаться в этом корреспонденту не стеснялась:

— Сама придумываю, крою, сама шью. А что делать? Жизнь заставила. Естественно желание публики видеть артистку всегда хорошо одетой. До остального ей — и она, разумеется, права — дела нет. Знаете, что значит зависеть от модных портних? Нет, лучше рассчитывать на себя…

И еще:

— Доходы эстрадного певца, который относится к своей работе добросовестно и с полной ответственностью, которому чужды халтура и принцип «всё хорошо, за что платят», не отличаются от средних доходов любого поляка. При этом всякое планирование и рациональное ведение хозяйства совершенно исключается, поскольку никогда не знаешь, какой суммой в этом месяце ты можешь располагать. К тому же с профессией артиста-«кочевника» сопряжены немалые издержки — взять хотя бы проживание в гостиницах, туалеты, обязательные для фоторекламы, очень часто за свой счет заказанные аранжировки песен и прочее, и прочее…

Занята бывала безмерно: достать репетиционный зал, сколотить инструментальный ансамбль (своего никогда не было), отобрать репертуар, договориться с друзьями-режиссерами о постановочных делах — свете и тому подобном, написать конферанс — ведь всегда сама вела свои концерты, а еще — дом, семья…

Когда приезжала на невские берега, мы непременно встречались — «для интервью» или просто так, хотя бы на пять минут за кулисами… Меня удивляло, что порой она выступает без оркестра, под одно лишь фортепиано: это в наше-то время, когда на эстрадах — вой, грохот, лазерные лучи, дым… В ответ Анечка улыбалась:

— Наверное, эта мода специфике моего голоса противопоказана… Конечно, петь под аккомпанемент одного фортепиано адски трудно. Но зато я свободна, как птица, и могу сказать слушателям всё, о чем душа желает…

Однажды вот так, под рояль, она спела «Из-за острова на стрежень». Зал буквально оцепенел. Потом — «Гори, гори, моя звезда»… А ведь на всём белом свете это поют только мужчины, да и то лишь те, кто обладает густым басом… После концерта я ей выразил свое удивление и восхищение. Анечкины глаза озорно засветились:

— О-о-о… Тут целая история. Когда-то я мечтала стать оперной певицей. Но профессор музыки, прослушав меня, сказал: «Доченька, этот номер не пройдет. Запомни, что самые чувствительные существа на свете — мужчины, а при твоем росте, почти в сто девяносто сантиметров, ни один настоящий мужчина, тем более тенор, не захочет оказаться рядом…» Певицей всё-таки я стала, хотя и не оперной. Правда, чтобы не смущать мужчин, стараюсь выступать одна. Но вот когда принимаю участие в сборных концертах, где в финале обычно мужчины и женщины вместе выходят на поклон (знаете, пара за парой?), то у меня, как правило, партнера всё-таки не находится. Например, Ежи Поломский — такой хороший товарищ, а тут всё равно за кулисы прячется… Только один отважный однажды нашелся — замечательный наш артист Ян Кочиняк. Сам он, как говорится, «метр с шапкой», так вот посмотрел на меня снизу: «Ну что, маленькая, опять тебя никто не берет?», взял за руку и вышел на поклон… Вот я и решила: если мужчины не могут со мной работать на сцене, я возьму их мужской репертуар. И подготовила «Из-за острова на стрежень»…

Да, шутку Анечка любила. Чувство юмора не изменяло ей, даже когда начала давать знать о себе страшная болезнь…

* * *

В ТО УТРО меня разбудил телефонный звонок. Поднимаю трубку — голос Анечки:

«Звоню из Ленинграда, из гостиницы «Советская», выступаю в ДК Газа, всего три концерта. Оставить пану место?»

Выглядела очень утомленной. Наверное, беда уже подползала… Много рассказывала о сыночке, которого родила сравнительно недавно, уже в тридцать девять, хотя врачи очень пугали: мол, после той катастрофы могут погибнуть и ребенок, и его мама. Всё вспоминала, как Збышек (да, два любимых человека: Збышек-большой и Збышек-маленький) не отпускает ее на гастроли, как просит, чтобы перед сном ему пела-то по-русски: «Спи, мой воробышек, спи мой сыночек, спи, мой звоночек родной», то — по-польски, про трех поросят: «Были собе свинки тши, свинки тши, свинки тши…» А потом вышла на сцену, и, как всегда, — гром оваций, море цветов… Особенно потрясло всех, когда она — на эстрадном концерте! — исполнила (начала без музыкального сопровождения, a cappella, пианист вступил позже) «Аве Марию» Шуберта. Ошеломленные люди поняли: Анна Герман может в с ё!

* * *

ТОТ, мой последний с ней разговор, я успел опубликовать в «Смене» в день Анечкиного отъезда, и она, как обычно, нашла возможность утром спуститься в киоск, купить газету, прочесть, позвонить, чтобы сказать спасибо — за эссе, за фотоснимок, который накануне успел ей передать. По телефону мы и простились: вечером я дежурил в редакции по выпуску очередного номера и проводить Анечку, увы, не мог… Домой возвратился поздно. Вхожу в подъезд — мрак: опять лампочка перегорела… Кое-как в темноте нащупал близ мусоропровода свой почтовый ящик, чиркнул спичкой: конверт, но почему-то без адреса, чистый. Раскрыл, а там — Анечкина фотокарточка, и на обороте: «Милому пану Лёвушке — с приветом из Варшавы». Как позже разузнал от распорядителя из «Ленконцерта», который актрису провожал, по дороге в аэропорт она назвала шоферу мой адрес и попросила подъехать «на минутку». В вечерней осенней мгле (середина октября, дождь вперемешку со снегом) отыскала нужное парадное, а потом, в кромешной тьме, — почтовый ящик у мусоропровода и оставила прощальные слова. К великому горю, они действительно оказались прощальными…

* * *

У НЕЕ обнаружили рак. Зная о болезни, всё же решилась поехать в Австралию, на свои последние гастроли. Больше на сцене не появлялась… Были страшные боли, больницы, операции. Врачи поражались ее «умению» переносить физические страдания. Никто никогда не видел, как она плачет. И лишь однажды, позвонив друзьям на Московское радио, разрыдалась: «Мы никогда больше не увидимся…». В больнице попросила принести бабушкину Библию. Две недели читала, а потом сказала Збышеку: «Пригласи пастора из церкви адвентистов, хочу креститься…»

Ее не стало 25 августа 1982 года…

В Варшаве, на улице Житной, я разыскал старое евангелическое кладбище. Там — Анечкино черное надгробие, на котором выгравирован скрипичный ключ, ноты, а ниже — стих из псалма: «Господь — мой пастырь»…

* * *

ПАНИ Ирма не раз приглашала меня приехать. Более того: ее любимый зять даже выслал приглашение. Но в те самые начальные 90-е, когда в нашей стране царил полный развал и я, как некоторые другие коллеги, был попросту нищ, взваливать расходы по собственному содержанию на плечи тоже весьма не богатых родных покойной Анечки, конечно, не решился… Все эти годы пани Ирма жила вместе с обоими Збышеками и скончалась в 2007-м, 30 января, когда ей было уже девяносто семь… А старшему Тухольскому (после кончины Анечки он ни о какой другой жене никогда не мог даже помыслить) я теперь в Варшаве, конечно, позвонил. Наш короткий разговор получился очень грустным. В частности, пан Збигнев сказал, что, когда Анечка умирала, в ее сердце жили любовь и вера… Пан Збигнев — на пенсии. А Збышек-младший, чей рост за два метра, — политолог и социолог, защитил диссертацию, но по натуре, как и отец, — технарь: сам собрал (их дом забит разными деталями от машин, механизмов) локомотив и установил его в депо… Но вообще-то они стараются под родным кровом по возможности всё сохранить так, как было при Анечке. И, в частности, мне было очень дорого недавно в телепередаче из ее дома вдруг увидеть на Анечкином пианино ту самую фотографию, которую я сделал тогда, в октябре 1978-го…

Когда слышу песню «Эхо любви», снова, внемля этому божественному голосу, шепчу в ответ ее же слова: «Тебя я услышу за тысячу вёрст…»

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hFBG8moJdnE